|

�������P�`���R�[�X

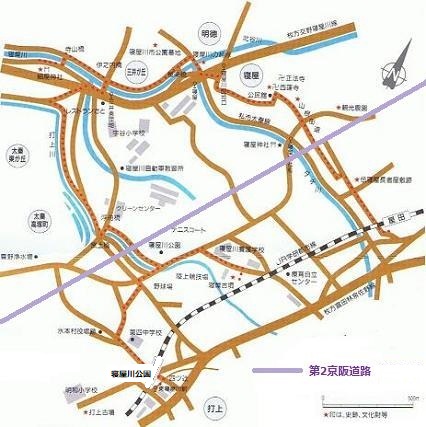

���̒n�}���猩�����ꏊ���}�E�X�őI�ׂ܂��B ������7.4km�E�R�[�X�^�C��1����50�� �e�|�C���g�̉���͐����T�C���̕\���ł��B�ʐ^�̓[�������̂���NAVI�Ƀ����N�B2���ڂ̎ʐ^�̓y�[�W�擪�ɖ߂�܂��B |

||

|

���ω��⓹�W�n���A�����Â��P�Ƃ��̕�ƌ��̕��̐M�ΏۂƂȂ����j�Ղ┫���Â��P�̐��܂���������ɁA���Ԃ��t�߂肵���悤�Ȓ����݂ƁA�Q����s�ɌÂ�����`��閯�b�u�����Â��P�v�̓`�������ǂ�R�[�X�̃X�^�[�g�n�_�B���̒n�_�܂�50���B |

||

|

�����ŏ�̎l�c�҂́A��k�ɑ��铌����X���Ɠ����𑖂�ޗLjɐ����̌����Ƃ���ł��B�����ɗ����W�ɂ́u�� �Ȃ� �����~���v�u�� ������ �̂��� ���݂��v�u�k �� ���͂� ���J ���c�������v�ƍ��܂�Ă��܂��B�ɐ��_�{�E����R�E���J�ω��ɂ��Q�肷�鐹��P�j�P�����ē��������Ƃł��傤�B�܂��A�����Ɂu���� �l������ �ו��� �{������v�ƍ��܂�Ă���A���̓��W�́A����4�N�i1857�j�Ɏ����̊����q������̂��߂Ɍ����������Ƃ�������܂��B�����āA���W�̑��ɂ͏����Ȑ����������Ă��܂����B�����̍a��`���Ɓu�������S�v�u�����v�ƍ��܂ꂽ���̈ꕔ�������܂��B���̒҂̓�p��2.3m�̑傫�ȐΓ��Ă�����܂��B���̒n�_�܂�350���B |

���{���́A���������{�H���ꂽ����22�N�i1889�j4��1���ɐQ�����A�ŏ㑺�A���������������Đ������܂����B������͑ŏ�ɒu����A�����̐l����2170�l�i�Q��556�l�A�ŏ�475�l�A����1139�l�j�ƋL�^����Ă��܂��B�����̗R���́A�Q���쐅�n�̌�����ł��邱�Ƃ��疽�����ꂽ�ƌ����Ă��܂��B ���{���́A�Q����s�̓����ɂ����āA����R�n�����ɍL����u�˒n�Ɉʒu���A��2�`3���N�O�̋��Ί펞�ォ��l�X�̑��Ղ��c����A�s���ł��Â�����l�X�̐������c�܂�Ă����n��ł��B�܂��Ñォ��ߐ��ɂ�����d�v�ȊX���ł��铌����X�����ʂ��Ă��܂��B���{���́A���Ƃ��ƌ��S�ɑ����Ă��܂������A����29�N�i1896�j���S�A�]�njS�A��c�S�����������k�͓��S�̐����ɔ����A�k�͓��S�ɑ�����悤�ɂȂ�܂����B ���a36�N�i1961�j6��28���A���łɏ��a26�N�i1951�j5��3���Ɏs�����{�H���Ă���Q����s�ƍ������܂����B�����Ɠ����ɑ����̑厚�����͍��璬�Ɖ��̂��A�Q���E�ŏ�͂��̂܂ܐQ����s�̑厚�Ɍp������܂����B���̒n�_�܂�68���B |

|

|

4�@�Q����s����l���w�Z�O http://www.city.neyagawa.osaka.jp/school/j/dai4/ |

||

|

5�@�Q����s����l���w�Z�� ���̒n�_�܂�305���B |

||

|

6�@�Q�����������̈� http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/neyagawa/main.html ���������ƌ����ɗU���T�C���������邪���̃|�C���g�A�Q���Õ������Ă��炱�̏ꏊ�܂Ŗ߂邱�ƂɂȂ�B���̐�Ɍ��������߂̂��́B |

||

|

7�@�Q�����������̓� �Q���Õ��ւ̗U���T�C���ł��B���̒n�_�܂�246���B |

||

|

8�@���a�@�O ���̗U���T�C���̌����ɐQ���Õ��������Q��������̓����������̂����c�O�I�����瑤�ɂ͕����������B�U���T�C���ݒu��̌����ɕ������o���Ă���B�����̖����댯�Ȏԓ��ɏo�Ă��̗U���T�C��������l�͂��Ȃ��Ǝv���B http://www.osaka-hospital.jp/ ���̒n�_�܂�155���B |

||

|

�Q��������k���̈�p�ɑ��݂���A�������Ύ������Õ��ł��B�Õ��̎��ӂ͌��������ɔ��������H���ł�������n�`���ς���Ă��܂��܂������A�Õ��͓쑤�𗬂��ŏ��̖k�݂̋u�˓�Ζʂɗ��n���Ă���悤�ł��B �ŋ߂��̗U���T�C���̉��ɂ��u�����Â��P�v�̂��炷�����\������Ă���B���̂������ɌÕ��ɂȂ���K�i������B ���̐捡��������߂�̂��{���̎U��R�[�X�����܂�Ȃ����Ȃ̂ŗU���T�C���̏ꏊ�܂ŊK�i������Ă�����������U��ł��ċߓ��ɂ��Ȃ邻�̐�Ɍ������B���̒n�_�܂�70���B |

||

|

10�@�Q�����������̎l �Q���Õ��̗����ɂ���ē��ł��B���̒n�_�܂�405���B |

||

|

11�@�Q�����������̌� 6�Ԗڂ̃|�C���g���班���������ꏊ�̌����ɂ������U���T�C���B�����܂Ŗ߂�܂����B���̒n�_�܂�100���B |

||

|

12�@�Q�����������̘Z �ȑO�̎ʐ^�ł��B��2���㓹�H�ɋ߂��ꏊ�������̂ōH�����͋ߊ��Ȃ������ꏊ�B���܂��ɒ����ԍH�����Œʍs�~�߂ł����B ���͊J�ʂ��܂�����������ɔp�v�������̎{�݂����育�݂̓��������鎞������܂��B���̒n�_�܂�195���B |

||

|

13�@�ċp�������_ �̂͑��������Č����ɂ������������͂��H������Ă��ꂢ�ɂȂ����B���̒n�_�܂�176���B |

||

|

14�@���`�����u�t�� ���̒n�_�܂�295���B |

||

|

15�@���`�����u�E�K�[�h���[���O �ŏ��̓y�肩�玡���Βn�����ւ̏o���ɂ���ē��ł��B ���̒n�_�܂�200���B |

||

|

16�@���`�����u�E�K�[�h���[���� �����Βn�����̓�����O�ɂ���U���T�C���B�ؐ��̃K�[�h���[���̌��������ɂ����Č����Â炢�ꏊ�ɂ���܂����ŋߕ\�������j���[�A������܂����B���̒n�_�܂�290���B |

||

|

17�@�ŏ�쎡���Βn �g�C���x�e�ł��܂��B���ʐ�13.3ha�̍L�����������ł��B��N8�����ɂ��̏ꏊ�ŐQ����܂肪�s�Ȃ��܂��B���̒n�_�܂�490���B |

||

|

���������U�[�g�ł͉����Ȃ̂ŕύX���܂��B�{���������Q�������n���ĕ��������ɍs���Ɛ_�Ђ̋����Ɍ����������������B ���_�Ђ͎s����3�Ђ��鎮���Ёi��������ɕҏW���ꂽ�u���쎮�v�ɋL�ڂ���Ă���_�Ђʼn��쎮���ЂƂ������܂��j�̓���1�ЂŐ_�y�c�Ƃ��������̒n�ɒ������Ă��܂��B�Ր_�ɂ��Ă͕s���ł����A�Â��L�^���Ɂu�V�_�v��u�����v�Ƃ����̂��݂��邱�Ƃ���A�V���J��_�ЁE�����J��_�Ђƍl�����܂��B ���̐_�Ђɂ́A�����̖������A������������A�߂��̏���̋����Ƃ�ƕ����ɂ��Ȃ�Ƃ��������`��������܂����A�`�E���`�̐l�X�����͕ʂ��ƌ����Ă��܂��A���̐l�X�Ƃ��̐_�ЂƂ̌��т������������m�邱�Ƃ��o���܂��B ���̒n�_�܂�390���B |

||

|

19�@�R�c�p���搅���y�їg���@��� ���͑ŏ�쎡���Βn�Ƃ��Ă��ꂢ�ɐ�������܂������A����܂ł͔_�n�Ƃ��ČÂ����痘�p����Ă���A�����͎R�c�p���搅���ƌĂ�A�_�Ƃɂ͌������Ȃ����̎������ŁA�Q���삩��_�Ɨp����������Ă������̂��̂ŁA���a47�N���܂Ŋ��Ă��܂����B�ŏ�쎡���Βn�̐����ɔ������͗��p����Ă��܂��A���Ƃ̑����̗��j�����ɓ`������̂ł��B�p���H�̉��Ɍ�����l�p�̂ӂ����搅�����낤���H���̗U���T�C���͂������ł��B���̒n�_�܂�50���B |

||

|

20�@�O��c�n�O���ƕt�� 3�̗U���T�C�������̌����_�t�߂ɂ���B����1�ł��B���̒n�_�܂�50���B |

||

|

21�@�O��c�n�O

�T�C�N�����[�h�͂����Â��i���]�ԕ��s�җD�擹�H�j�̏o���B��������גJ�_�ЂɌ�������670�����{���̉����Ȑ������[�g�B���̒n�_�܂�70���B |

||

|

22�@�O��h�o���� �O��c�n���ʂւ̓����̓��̌�Ԃׂ̗ɂ������U���T�C���B���̒n�_�܂� 300���B |

||

|

���̒n�_�܂�140���B |

||

|

24�@�Ɋy���k�l �Q����s������n�́A�^�`��Ɩk�J�삪�������A�s�̖��O�ɂ��Ȃ��Ă���u�Q����v�̋N�_�̖k���A�r�̐�����10.6ha�̍L��ȕ~�n�������A�����ɂ͐���R�n�A���k�ɂ͎s�X�n���͂��ߖk�ێR�n����]�Ɏ��߂�ʒu�ɂ���܂��B �Q���������n�O�̗U���T�C���B�ʐ^�ł��킩�邪���̐����T�C���������Ă��܂��B |

||

|

25�@�Q����s������n �g�C���x�e�ł��܂��B�]���̕�n�̈Â��C���[�W����|���āA���������ꂽ�Βn�̒��ɐl�ԉi���̈��炩�Ȗ���̏ꏊ�Ƃ��Đ�c�̗�𐒔q���A�S���l�̍����Ԃ߁A�⑰�̕��X�̐��_�I�Ȃ��ǂ���ƂȂ邽�߂̗��ł���ƂƂ��ɁA�s���̃��N���G�[�V�����̏�Ƃ��ė��p�ł���A�������A�Ƃ��邨���̂��������n�ł��B �Q����s������n�́A�s���{�H35���N���L�O���āA�s���̋��y����[�߁A�ӂ邳�ƐQ������p�����Ă������߂ɏ��a61�N�i1986�j�ɐ��肳�ꂽ�i���j�Q���씪�i�Ɏw�肳��Ă��܂����B���̒n�_�܂�140���B |

||

|

�s���ɂ��Ȃ��Ă���Q����́A���s���痬���^�`��Ɩk�J�삪���������Ƃ��납��n�܂�܂��B������21�q�̈ꋉ�͐�ŁA������8�q�́A�s�̍����O��5�s�����̂��ׂĂ̒n��𗬂�A�V�����t�߂ő��i������j�ƍ������܂��B �Q����́A���i�͐Â��ȗ���ŁA���Ĕ_�Ɨp������p���A���Ƃ̑D�ւȂǂŒn��̕邵���x���Ă������ʁA��J���~��A���c�̎R�⍁���u�˂̐����W�߂ė���A�l�X�͐����Ɛ��Q�ɔY�܂���Ă��܂����B���݂ł́A���C���ŋߑ�I�Ȑ�ɂȂ�܂������A��l�̂����������Ƃ̋����Ǝ����̋�J���A�������̋��y�݁A���ł����Ƃ����܂��B �����T�C���͏������ꂽ�ꏊ�ɂ���܂��B���̒n�_�܂�120���B |

||

|

27�@�R���X���N�_ ���@�����ʂւ̍��������Ƃ���ɂ���U���T�C���B���̐�Q���̊X���݂�����܂�������21�N�A�V�Q���씪�i�ɑI�肳��܂����B�u���O�L���ւ̃����N�B���̒n�_�܂�460���B |

||

|

28�@�Q�������فEJA�Q���O JA�Q���̐��ʂɂ���U���T�C���B���̒n�_�܂�60���B |

||

|

���@�������̊ω����ɂ́A�䍂1.22���̖ؑ����ω������Ə䍂1.10���̖ؑ��n���������u����Ă��܂��B���`�ɂ��ƁA�����Q���n���Ƃ�������u�����Â��P�v�̏����P�₻�̕���̌����M�̂������ω��l�ƒn�����ł���Ɠ`�����Ă��܂��B�܂��A�����Â��P�i�����P�j�̕�ƌ��̕��̕�́A�������@���ɂ���ƁA����ɂ͏�����Ă��܂��B

|

||

|

30�@�n�����O �Q���_�ЂɌ������p�ɂ���U���T�C���B���̒n�_�܂�170���B |

||

|

�_�Ђ̐X�́A����̐X�Ƃ��Ē����Ԑl�X�ɂ���đ�Ɏ���Ă��܂����B �Q���_�Ђ́A���s�T���̎R���Ɍ�����^�`��̍��݂̋u�ˏ�Ɉʒu���Ă��܂��B�Ր_�́A�����_�ł����A�Q�������ƉE��ɗ����a�ʂ̐_�ƉJ�������ǂ闳�_�̓�_���J���Ă���A���Ɛl�X�Ƃ̊ւ����������������܂��B�Q����ʂ苫���ɓ���ƁA�J�i�����`�E�l�W�L�E�V���V�����{�̎��X���ڂɂ��܂��B����ɐi�ނƁA��Ύ��̃A���J�V�E���t���̃R�i�����������������܂��B�܂��A�_�Ђ̎��ӂ́A���E�\�E�`�N�̗тɂ������Ă��܂��B���̂悤�ɑ����̎��X���c���A���R�̏�Ԃ��悭�ۂ��Ă���Q���_�Ђł����A���ɃJ�i�����`�̗т����Ў��т͑��{�������n���Ă��Ⴊ�Ȃ����ɂ��炵�����̂ł��B ���v85�i�̐Βi�����邪�����ɎГa�֎ԂŌ��������Ƃ̏o���铹���������B��������Ăђn�����O�܂Ŗ߂�܂��B ���̒n�_�܂�170���B |

||

|

32�@�n�����O���炻�̐�̗l�q ������ɕs��S�H���Ƃ����ꏊ�����肻�̕ǂɎ��ӂ̊G���`����Ă���B���̒n�_�܂�475���B |

||

|

�����Â��P�̎��Ɓu�Q�����ҁv���Ɠ��������̉��~�ՂƂ����Ă��܂��B�����͂��т����V�l�e���̍L��ʼn��̂ق��ɗ��j�X���i�R���X���j�ƐQ�����҉��~�Փ`���n�̈ē�������܂��B�G�߂̉ԁX���炢�Ă��ē������̂���x���`�≼�݃g�C��������x�e����ɂ͂����ꏊ�ł��B |

||

|

34�@�Q����12���т����V�l�e���̍L�� �Q����s�̃}�X�R�b�g�L�����N�^�[�u�͂����Â������v�́u�����Â��P�v�̂��b�ɂ��Ȃ�œo�ꂵ�܂����B�u���Â��v�Ƃ������t�́A�u���ɂ��Ԃ�E���ɂ̂���v�Ƃ����Ӗ��ŁA�����Â��P�Ƃ͓��ɔ������Ԃ������P�l�̂��Ƃł��B�u�����Â��v�̂��b�́A�u�������q�v�Ƃ�������W�Ɏ��߂��đS���ɍL����A�]�ˎ���ȍ~�A�����̐l�X�ɓǂ܂�܂����B����ɂ悭�����b�Ƃ��āu�͏B���S�Q�����Ҕ��L�v�Ƃ����������`����Ă���A���̘b�ł͕���̕���Ƃ��Ė{�s�̐Q�����o�ꂵ�܂��B �Q���n��ɂ́u�x�m���v�u�����~�v�Ȃlj��~�Ɋ֘A����ƍl������n�����c���Ă��܂��B���̕t�߂ɂ͓c�����L�����Ă���A���@�����͂قƂ�Ǎs���Ă��炸�A���̎��̂͂悭�킩���Ă��܂���B�I�_�܂�370���B |

||

|

�����͌��s���Ȃ̂ŐQ����s�͈ē���ݒu�o���Ȃ��悤�ł��B |